Le choix d’un casque n’est pas une affaire de goût, mais une décision d’ingénierie : la structure monobloc de l’intégral offre une chaîne de protection que ni un modulable ni un jet ne peuvent égaler.

- La performance d’un casque repose sur le duo coque/calotin : la première disperse l’énergie, le second l’absorbe par destruction programmée.

- La nouvelle norme 22.06 valide cette supériorité en testant systématiquement les impacts rotationnels, le point faible structurel des casques articulés.

Recommandation : Privilégiez systématiquement un casque intégral homologué ECE 22.06, dont l’ajustement a été validé par un protocole d’essayage rigoureux pour garantir l’efficacité du système.

Le choix d’un casque de moto est souvent abordé sous l’angle du style, du confort ou de la praticité. On hésite entre l’aspect « liberté » d’un jet, la polyvalence d’un modulable et la sportivité d’un intégral. Cette approche, bien que compréhensible, est une erreur fondamentale d’analyse. Elle revient à choisir un gilet pare-balles pour sa couleur plutôt que pour sa capacité à arrêter un projectile. Car un casque n’est pas un accessoire vestimentaire ; c’est un système de sécurité passive, le plus important dont vous disposez.

La discussion habituelle se limite souvent à des affirmations génériques : l’intégral est « plus sûr », la fibre est « mieux » que le polycarbonate. Mais ces affirmations sont vides de sens si l’on ne comprend pas la physique et l’ingénierie qui les sous-tendent. La véritable question n’est pas de savoir quel casque est le plus « beau » ou pratique, mais de comprendre comment un assemblage de matériaux est conçu pour gérer les lois de la cinétique lors d’un impact. Il faut analyser chaque composant comme une pièce d’un puzzle mécanique dont le seul but est la préservation de votre cerveau.

Cet article n’est pas un guide d’achat. C’est une dissection technique. Nous allons décomposer le casque intégral, couche par couche, du matériau de la coque externe à la densité de la mousse interne, pour démontrer pourquoi sa conception est, d’un point de vue purement rationnel et sécuritaire, la seule décision défendable. Nous analyserons comment chaque élément constitue un maillon indispensable d’une chaîne de protection, et pourquoi les compromis structurels des autres types de casques brisent cette chaîne précisément là où elle est la plus sollicitée.

Pour comprendre en profondeur les mécanismes de protection et faire un choix éclairé, cet article décortique chaque aspect technique du casque intégral. Vous découvrirez l’importance de l’intégrité structurelle, la science des matériaux, le rôle caché des composants internes et l’impact des nouvelles normes de sécurité.

Sommaire : Le casque intégral, un système de sécurité analysé pièce par pièce

- Intégral ou modulable : pourquoi ce n’est pas la même chose en cas de choc frontal

- Polycarbonate ou fibres : quel est le meilleur matériau pour la coque de votre casque ?

- La partie la plus importante de votre casque est celle que vous ne voyez jamais : le calotin

- Double-D ou micrométrique : le choix entre la sécurité absolue et la praticité

- Le piège du « beau casque » : les 3 critères que vous oubliez et qui vont vous gâcher la vie

- Le test qui va sauver votre cerveau : comprendre l’impact rotationnel

- La taille ne fait pas tout : comment être sûr que votre casque est parfaitement ajusté (et peut vous sauver)

- Norme 22.06 : pourquoi votre prochain casque vous protégera beaucoup mieux (et comment le choisir)

Intégral ou modulable : pourquoi ce n’est pas la même chose en cas de choc frontal

Le débat entre casque intégral et modulable est souvent résumé à un arbitrage entre sécurité et commodité. C’est une simplification dangereuse. La différence fondamentale réside dans un principe d’ingénierie simple : l’intégrité structurelle. Un casque intégral est conçu comme une structure monolithique, une coque d’un seul tenant. En cas de choc, cette conception permet de disperser l’énergie de l’impact sur la plus grande surface possible. Il n’y a pas de point de rupture programmé, pas de maillon faible.

À l’inverse, un casque modulable, par sa nature même, introduit une faiblesse structurelle majeure : les charnières de la mentonnière. Ces mécanismes, aussi robustes soient-ils, créent des points de concentration de contraintes. En cas de choc frontal, une zone particulièrement exposée puisque 54% des victimes d’accident à moto ont subi un choc à la tête, l’énergie ne se disperse plus uniformément. Elle converge vers ces articulations. Même avec une homologation « P » (intégral), la résistance de la mentonnière d’un modulable dépend de la fiabilité de son mécanisme de verrouillage sous des forces extrêmes, un risque inexistant sur une structure intégrale.

Cette distinction n’est pas théorique ; elle a des implications directes sur la manière dont le casque gère un impact, comme le démontre cette analyse comparative.

| Critère | Casque Intégral | Casque Modulable | |

|---|---|---|---|

| Structure | Monolithique, coque unique | Articulée avec charnières | |

| Protection mentonnière | Homologation P garantie | Variable P/J ou NP selon modèle | |

| Tests ECE 22.06 | Mentonnière testée en position fixe | Tests mentonnière ouverte ET fermée | |

| Dispersion des chocs | Sur toute la surface de la coque | Points de concentration aux charnières |

Le choix n’est donc pas entre deux niveaux de sécurité, mais entre un système de protection complet et un système qui, par conception, intègre un compromis structurel au nom de la praticité.

Polycarbonate ou fibres : quel est le meilleur matériau pour la coque de votre casque ?

La coque externe, ou calotte, est la première ligne de défense de votre casque. Son rôle n’est pas seulement de résister à la pénétration, mais surtout d’initier le processus de gestion de l’énergie de l’impact. Le choix du matériau n’est pas anodin et oppose deux philosophies physiques distinctes : la déformation (polycarbonate) et la dispersion (fibres).

Une coque en polycarbonate (ou plus généralement en thermoplastique injecté) est conçue pour absorber l’énergie en se déformant. C’est un matériau économique et efficace, mais qui possède deux inconvénients majeurs. Premièrement, sa résistance diminue avec l’exposition aux UV, ce qui impose un remplacement tous les 3 à 5 ans. Deuxièmement, en se déformant, il transmet une énergie plus concentrée au calotin interne. À l’inverse, une coque en fibres (verre, carbone, ou multi-composites) est beaucoup plus rigide. Lors d’un impact, elle ne se déforme pas mais se fissure sur une large zone, dispersant ainsi l’énergie sur une surface bien plus grande avant qu’elle n’atteigne le calotin. Cette dispersion d’énergie est un mécanisme de protection bien plus efficace.

Les casques en fibres de carbone représentent le summum de cette technologie, offrant une rigidité maximale pour un poids minimal. Les fibres de verre sont un excellent compromis, tandis que les multi-composites combinent plusieurs types de fibres pour optimiser le rapport poids/résistance/coût. Si leur coût initial est plus élevé, leur durée de vie recommandée est plus longue (environ 7 ans), ce qui peut relativiser l’investissement. En définitive, le choix du matériau de la coque est une décision qui influe directement sur le premier maillon de la chaîne de protection.

Opter pour une coque en fibres, c’est choisir une stratégie de dispersion d’énergie supérieure, réduisant la charge de travail de la couche de protection suivante : le calotin.

La partie la plus importante de votre casque est celle que vous ne voyez jamais : le calotin

Si la coque externe est le bouclier, le calotin interne est l’amortisseur. C’est une couche épaisse de polystyrène expansé (EPS) dont le rôle est crucial : absorber l’énergie résiduelle de l’impact par écrasement. C’est la destruction programmée de cette structure qui ralentit la décélération de votre tête et protège votre cerveau. C’est pourquoi un casque doit impérativement être remplacé après le moindre choc : même sans dégât visible sur la coque, le calotin peut être compressé et avoir perdu toute sa capacité d’absorption à cet endroit.

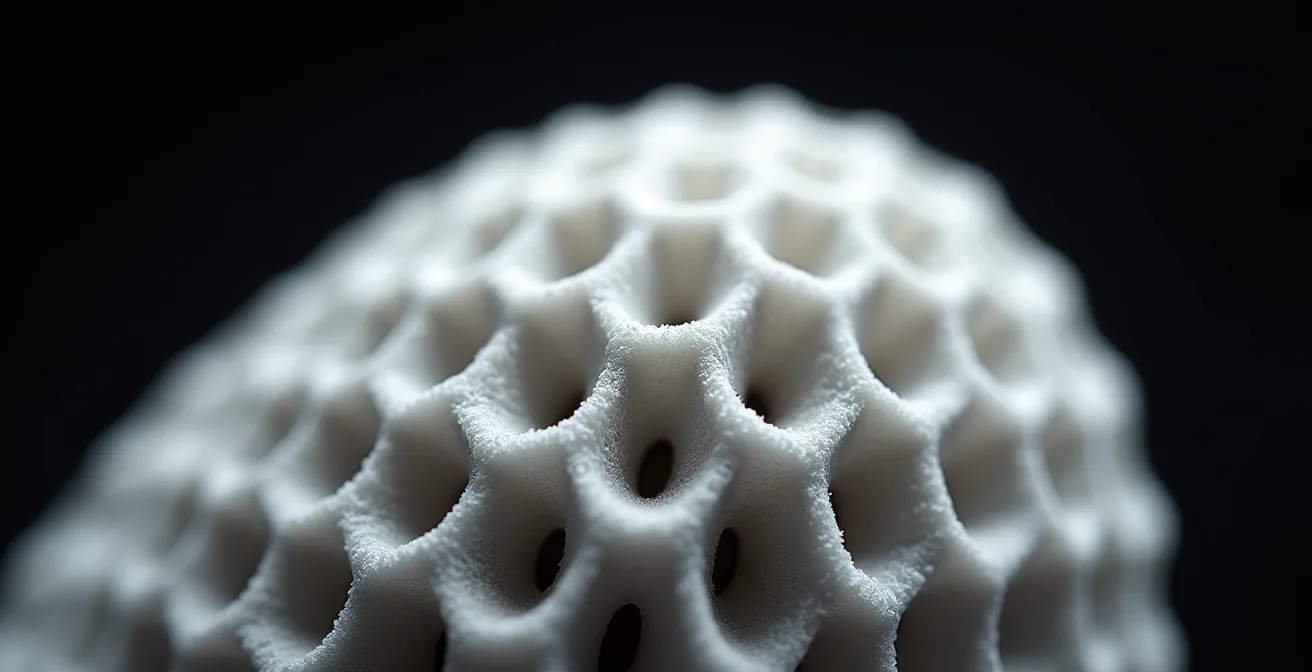

L’innovation majeure dans ce domaine est le calotin à multi-densités. Les fabricants utilisent différentes densités d’EPS selon les zones de la tête, en se basant sur des cartographies de crash-tests. Une zone moins dense sera utilisée là où les impacts sont statistiquement plus faibles pour amortir en douceur, tandis qu’une zone très dense sera placée sur les points critiques pour absorber des chocs à haute vélocité. Cette ingénierie de l’absorption est invisible, mais elle est au cœur de la performance d’un casque moderne.

Cette vue en coupe illustre parfaitement la complexité cachée du calotin. On y distingue clairement les variations de structure, chaque densité étant optimisée pour un type d’impact spécifique. Plus récemment, des technologies comme le MIPS (Multi-directional Impact Protection System) ont été intégrées. Il s’agit d’une fine couche à faible friction entre le calotin et les mousses de confort, qui permet un léger mouvement de rotation de la tête à l’intérieur du casque lors d’un choc oblique, réduisant ainsi les forces rotationnelles transmises au cerveau. Cette technologie de pointe n’ajoute que 25 à 45 grammes seulement au poids total, un gain de sécurité pour une pénalité de masse négligeable.

Le calotin est le composant sacrificiel de votre sécurité. Ignorer son rôle ou réutiliser un casque ayant chuté revient à désactiver le système d’absorption des chocs de votre équipement de protection.

Double-D ou micrométrique : le choix entre la sécurité absolue et la praticité

La jugulaire est le dernier maillon de la chaîne de protection. Sa seule mission est de maintenir le casque fermement sur votre tête pendant toute la durée d’un accident, qui est une séquence d’événements chaotiques et de chocs multiples. Si la jugulaire cède ou se détend, le meilleur casque du monde devient inutile. Deux systèmes dominent le marché : la boucle micrométrique et la boucle Double-D. Le choix entre les deux n’est pas anodin et oppose une nouvelle fois la praticité à la sécurité pure.

La boucle micrométrique est pratique : rapide à attacher et détacher, même avec des gants. Cependant, son mécanisme repose sur une languette crantée en plastique et un cliquet à ressort. Ce sont des pièces mécaniques qui peuvent s’user, se remplir de poussière, et dont la résistance peut être altérée par le vieillissement du plastique. De plus, elle incite à un réglage « approximatif » et peut se détendre légèrement avec les vibrations.

La boucle Double-D, elle, est le système le plus simple et le plus sûr qui soit. Elle se compose de deux anneaux métalliques en forme de D et d’une sangle. Il n’y a aucune pièce mécanique susceptible de s’user ou de casser. Le principe de serrage est autobloquant : plus la force de traction est grande, plus la sangle se serre sur les anneaux. C’est un système à sécurité intégrée (« failsafe ») qui garantit une tension constante et parfaitement ajustée à chaque utilisation. Ce n’est pas un hasard si elle est la seule et unique boucle autorisée dans toutes les compétitions motocyclistes, de la MotoGP au Supercross.

Choisir une boucle Double-D, c’est opter pour une fiabilité mécanique absolue. Le léger surcroît de temps nécessaire pour la boucler est un prix dérisoire à payer pour la garantie que votre casque restera sur votre tête au moment où vous en aurez le plus besoin.

Le piège du « beau casque » : les 3 critères que vous oubliez et qui vont vous gâcher la vie

Un casque qui protège parfaitement d’un impact mais qui est insupportable à porter sur la durée est un échec d’ingénierie. Au-delà de la résistance aux chocs, la performance d’un casque se mesure aussi à des critères dynamiques souvent négligés lors de l’achat, mais qui ont un impact direct sur la sécurité : l’aérodynamisme, l’insonorisation et la ventilation. Un casque mal conçu sur ces points génère de la fatigue, réduit la concentration et dégrade votre capacité à percevoir l’environnement.

Premièrement, l’aérodynamisme. Un casque qui offre une grande prise au vent à haute vitesse génère des turbulences et une portance qui tirent sur les cervicales. Cette tension musculaire constante est une source majeure de fatigue sur les longs trajets, diminuant votre vigilance. Les casques modernes sont testés en soufflerie pour optimiser la pénétration dans l’air et la stabilité.

Deuxièmement, l’insonorisation. Le bruit du vent à l’intérieur d’un casque peut rapidement devenir assourdissant et endommager l’audition. Un niveau sonore élevé est également une source de fatigue cognitive intense. Les meilleurs casques intégraux sont conçus pour minimiser les bruits aérodynamiques, avec des mesures qui peuvent descendre sous les 85 dB à 100 km/h pour les modèles les plus silencieux comme le Schuberth C5, un seuil considéré comme acceptable pour une exposition prolongée. Un bon ajustement des mousses et un écran bien étanche sont ici cruciaux.

Enfin, la ventilation. Un système de ventilation efficace ne sert pas qu’au confort. Il prévient la formation de buée sur l’écran, un facteur de risque majeur. Il permet aussi de réguler la température, évitant la surchauffe et la déshydratation qui altèrent les capacités cognitives du pilote. L’ingénierie d’un bon système de ventilation consiste à créer un flux d’air sans générer de sifflements ni de points de pression désagréables.

Le casque parfait est donc un équilibre entre protection maximale en cas de chute et performance dynamique minimale pour éviter de provoquer cette chute par la fatigue ou le manque de visibilité.

Le test qui va sauver votre cerveau : comprendre l’impact rotationnel

Pendant des décennies, les normes d’homologation se sont concentrées sur les impacts linéaires, directs, comme si le casque tombait à plat sur une enclume. Or, la majorité des accidents de moto impliquent un impact oblique. Lors d’un tel choc, la tête ne s’arrête pas seulement brutalement, elle subit aussi une accélération rotationnelle violente. C’est cette rotation qui est la cause principale des lésions cérébrales les plus graves, car le cerveau, qui flotte dans le liquide céphalo-rachidien, continue de tourner par inertie et vient heurter la boîte crânienne.

Comprendre la cinétique de l’impact rotationnel est fondamental pour saisir l’avancée majeure que représente la nouvelle norme ECE 22.06. Auparavant, cet aspect n’était tout simplement pas testé. Désormais, les tests d’impacts obliques sont obligatoires. Le casque est projeté sur une enclume abrasive inclinée, équipée de capteurs qui mesurent précisément les forces de rotation transmises à la tête. Cette seule mesure a forcé les fabricants à repenser entièrement la conception de leurs casques, notamment l’interaction entre la coque et le calotin.

L’efficacité de cette nouvelle approche a été validée par des organismes indépendants avant même sa mise en application, démontrant son impact direct sur la sécurité des motards.

Étude de cas : L’efficacité prouvée des tests rotationnels par Certimoov

L’observatoire indépendant Certimoov, qui militait depuis des années pour la prise en compte des chocs obliques, a réalisé des tests sur les premiers casques homologués selon la nouvelle norme ECE 22.06. Les résultats ont été sans appel : les trois quarts des casques testés ont obtenu la note de 3 étoiles sur 5, ce qui correspondait à la meilleure note jamais attribuée à un casque moto jusqu’alors dans leur protocole. Cette amélioration spectaculaire de la performance moyenne des casques sur le marché démontre de manière factuelle que l’obligation de tester les impacts rotationnels conduit à une conception intrinsèquement plus sûre et à une réduction significative du risque de lésions cérébrales.

En choisissant un casque testé contre les impacts rotationnels, vous ne choisissez pas une option, mais une protection adaptée à la physique réelle d’un accident.

La taille ne fait pas tout : comment être sûr que votre casque est parfaitement ajusté (et peut vous sauver)

Avoir le casque le plus technologiquement avancé ne sert à rien s’il n’est pas parfaitement ajusté à votre morphologie. Un casque trop grand est doublement dangereux. En cas de choc, il peut bouger, voire tourner sur votre tête, masquant votre vision en pleine séquence d’accident. Pire, l’espace entre le crâne et le calotin crée un temps de latence avant que l’absorption ne commence, augmentant la violence de la décélération finale. Un casque trop serré, quant à lui, crée des points de pression insupportables qui deviennent une source de douleur et de distraction.

L’ajustement n’est pas une simple question de confort, c’est une condition sine qua non de l’efficacité du système de sécurité. Le contact doit être ferme et uniforme sur l’ensemble du crâne et des joues. Les mousses se tasseront légèrement avec le temps, il est donc normal qu’un casque neuf semble très serré. La mesure du tour de tête est un point de départ, mais elle ne suffit pas. Chaque marque et chaque modèle a un chaussant différent. L’essayage en magasin est une étape non-négociable, qui doit suivre un protocole rigoureux.

Plan d’action : Votre protocole d’essayage expert

- Point de départ : Mesurez votre tour de tête au-dessus des sourcils et des oreilles pour déterminer la taille indicative.

- Test d’ajustement initial : Enfilez le casque. Il ne doit pas y avoir d’espace pour glisser un doigt entre votre front et la doublure. Les joues doivent être compressées, donnant l’impression « d’un hamster ».

- Test de rotation : Saisissez le casque à deux mains et essayez de le faire tourner. Votre peau doit suivre le mouvement du casque. Si le casque tourne librement, il est trop grand.

- Test d’arrachement : Jugulaire attachée et serrée, penchez la tête en avant et demandez à quelqu’un de tirer le casque par l’arrière pour essayer de le retirer. Il ne doit pas pouvoir s’enlever.

- Test d’endurance : Gardez le casque sur votre tête pendant au moins 15 minutes en magasin pour détecter l’apparition de points de pression douloureux, typiquement au niveau du front ou de l’arrière du crâne.

Enfin, il est crucial de se souvenir de la nature sacrificielle du casque. Comme le souligne le service de prévention de la MAIF :

Un casque doit être changé après tout choc ou accident : la coque et l’amortisseur interne peuvent être altérés et ne plus remplir leurs rôles

– Service prévention MAIF, Guide de protection des usagers de deux-roues motorisés

Un ajustement parfait garantit que toutes les couches de protection travaillent de concert et que l’énergie de l’impact est gérée comme les ingénieurs l’ont prévu.

À retenir

- L’intégrité structurelle d’un casque intégral monobloc offre une dispersion des forces d’impact supérieure à celle de tout casque articulé.

- La performance d’un casque réside dans le tandem coque-calotin : la coque en fibres disperse l’énergie, tandis que le calotin en EPS multi-densité l’absorbe en se détruisant.

- Un ajustement parfait est non-négociable. Il assure le bon fonctionnement du système de sécurité et est validé par un protocole d’essayage strict, incluant un test d’endurance de 15 minutes.

Norme 22.06 : pourquoi votre prochain casque vous protégera beaucoup mieux (et comment le choisir)

La norme d’homologation ECE 22.06, obligatoire pour tous les nouveaux casques fabriqués depuis juillet 2022, représente le plus grand bond en avant en matière de sécurité depuis des décennies. Elle n’est pas une simple mise à jour, mais une refonte complète de la philosophie de test, qui valide point par point l’ingénierie d’un système de protection moderne. Pour le motard, choisir un casque homologué 22.06 est la garantie d’acquérir un produit testé selon les connaissances les plus récentes sur la traumatologie des accidents.

Outre l’introduction capitale des tests d’impacts rotationnels, la norme 22.06 durcit les exigences sur tous les fronts. Le nombre de points d’impact testés sur la coque passe de 6 à 18, incluant désormais la zone de la mâchoire. Les tests sont effectués à différentes vitesses (haute et basse), car un choc à faible vitesse peut être tout aussi dangereux s’il est mal absorbé. Tous les accessoires vendus avec le casque, comme les écrans solaires internes ou les intercoms spécifiques, doivent être testés en place pour s’assurer qu’ils ne compromettent pas la structure en cas de choc.

Même la visière subit un traitement beaucoup plus sévère : sa résistance à la pénétration est vérifiée par la projection d’une bille d’acier à près de 216 km/h, simulant un impact avec un gravillon à haute vitesse. Le tableau suivant résume les avancées les plus significatives.

| Critère de test | ECE 22.05 | ECE 22.06 |

|---|---|---|

| Points d’impact | 6 zones | 18 zones |

| Tests rotationnels | Non inclus | Impacts obliques obligatoires |

| Vitesses d’impact | 7,5 m/s uniquement | 6 à 8,2 m/s selon zones |

| Tests accessoires | Non requis | Tests avec intercoms montés |

| Visière solaire | Non testée | Qualité optique vérifiée |

Exiger l’étiquette 22.06 sur votre prochain casque n’est pas un caprice de nouveauté. C’est faire le choix conscient d’un niveau de protection validé par une batterie de tests basés sur la physique réelle des accidents, un standard que votre ancien casque ne peut tout simplement pas garantir.

Questions fréquentes sur le casque intégral et sa sécurité

La boucle Double-D est-elle obligatoire en compétition ?

Oui, la norme FIM (Fédération Internationale de Motocyclisme) impose l’utilisation d’un système de fermeture robuste à double anneau en D pour toutes les compétitions. Cette exigence garantit un ajustement sûr, fiable et qui ne peut se desserrer sous les contraintes extrêmes de la course.

Une boucle micrométrique peut-elle se dégrader avec le temps ?

Oui, le mécanisme d’une boucle micrométrique est sujet à l’usure. Les crans de la languette en plastique peuvent s’éroder et le mécanisme à ressort peut perdre de son efficacité. Il est donc crucial de le nettoyer régulièrement et de vérifier l’usure. De plus, la sangle elle-même peut se détendre progressivement, nécessitant un réajustement régulier de la tension.

Quel système recommander pour un usage quotidien urbain ?

Pour des trajets courts et fréquents en ville, la boucle micrométrique offre une praticité indéniable. Cependant, cette commodité ne doit pas faire oublier la nécessité de vérifier et réajuster la tension de la sangle très régulièrement. Pour une sécurité absolue et constante, la boucle Double-D reste la recommandation technique, même pour un usage urbain.