Contrairement à l’idée reçue, un excellent châssis n’est pas qu’une question de rigidité absolue. Sa véritable performance réside dans sa capacité à communiquer avec le pilote via une flexion contrôlée et un retour d’informations précis. Cet article vous apprend à décoder ce langage sensoriel pour transformer votre pilotage d’une simple exécution mécanique en un véritable dialogue intuitif avec votre machine.

Tout motard passionné a déjà ressenti cette connexion presque magique, ce moment où la moto semble être une extension de son propre corps, anticipant chaque virage avec une précision télépathique. Cette sensation ne vient pas seulement du moteur ou de l’habileté du pilote, mais d’un dialogue silencieux et constant avec l’élément le plus sous-estimé de la machine : sa partie-cycle. On parle souvent de puissance, de couple, mais on oublie que la manière dont cette puissance est transmise au sol est entièrement dictée par le châssis.

La plupart des discussions techniques se limitent à des constats basiques sur la rigidité ou le type de cadre. Or, ces éléments ne sont que le vocabulaire de base d’un langage bien plus complexe. Comprendre un châssis, c’est apprendre à interpréter ses vibrations, ses mouvements et sa manière de se déformer sous la contrainte. C’est la différence entre suivre une partition et véritablement improviser avec l’instrument. La clé n’est pas de chercher la rigidité à tout prix, mais de comprendre comment la flexion contrôlée et la géométrie créent une « signature haptique » unique qui vous informe en permanence de l’état de l’adhérence.

Cet article se propose de vous donner les clés de lecture de ce système nerveux. Nous allons décomposer chaque élément, du squelette de la moto à ses terminaisons nerveuses que sont les pneus, pour vous apprendre à sentir, interpréter et finalement anticiper le comportement de votre machine. L’objectif est de passer d’un pilotage subi à un pilotage en symbiose, où chaque information transmise par le cadre devient une décision éclairée.

Pour ceux qui préfèrent une approche visuelle, la vidéo suivante offre une excellente introduction aux différents types de cadres et à leur fonctionnement, complétant parfaitement les analyses techniques de ce guide.

Pour naviguer à travers les concepts clés qui transforment la conduite en une véritable conversation avec votre moto, voici le plan de notre exploration détaillée.

Sommaire : Décoder le langage de la partie-cycle pour un pilotage expert

- Cadre treillis ou périmétrique : quel est le squelette idéal pour votre moto ?

- Les 3 clics qui vont changer votre moto : le guide du réglage de suspensions pour les nuls

- Vous avez un châssis en or mais des pneus en bois : l’erreur qui ruine tout

- Ma moto est « vivante » ou juste dangereuse ? La frontière entre réactivité et instabilité

- Jantes en carbone : le rêve inaccessible qui ne vous servirait à rien sur route

- Maîtriser la « plongée » au freinage : le secret du pilotage d’un trail

- Le secret des « masses non suspendues » : pourquoi votre fourche inversée rend votre moto plus confortable

- Votre corps est le premier réglage de votre moto : maîtrisez votre position

Cadre treillis ou périmétrique : quel est le squelette idéal pour votre moto ?

Le cadre est l’épine dorsale de la moto, la structure qui connecte la colonne de direction au bras oscillant. Son rôle ne se limite pas à maintenir l’ensemble ; il définit le caractère même de la machine. Les deux philosophies principales, le cadre périmétrique et le cadre treillis, n’offrent pas seulement des esthétiques différentes, mais aussi des « dialectes » de communication distincts. Le cadre périmétrique, souvent en aluminium, privilégie une rigidité maximale sur l’axe direct entre la direction et le point de pivot. C’est la solution de choix pour les motos sportives modernes, où la précision à haute vitesse et sous de fortes contraintes de freinage est primordiale.

Le cadre treillis, composé d’une multitude de tubes courts et droits, adopte une approche différente. Sa conception lui permet une certaine « flexion contrôlée ». Loin d’être un défaut, cette micro-flexibilité est un outil de communication. Comme le souligne un expert technique du Repaire des Motards, « Le cadre treillis utilise la flexion contrôlée pour transmettre progressivement les limites de l’adhérence au pilote, offrant ainsi une meilleure communication routière ». C’est cette caractéristique qui donne aux motos équipées de ce type de cadre (comme de nombreuses Ducati) leur réputation de machines « vivantes », capables de « parler » au pilote lorsque le grip devient précaire.

Le choix n’est donc pas une question de supériorité absolue, mais d’intention. Une analyse des motos sportives récentes montre que le cadre périmétrique est majoritaire, équipant environ 65% des modèles, contre 30% pour le treillis. Cette statistique ne reflète pas une meilleure performance intrinsèque, mais un alignement avec les exigences de la conduite sur piste, où la recherche de la dernière seconde pousse à privilégier la rigidité. Pour le motard sur route, le « dialogue châssis-pilote » offert par un cadre treillis peut s’avérer plus gratifiant et sécurisant, car il prévient plus subtilement de l’approche des limites.

Les 3 clics qui vont changer votre moto : le guide du réglage de suspensions pour les nuls

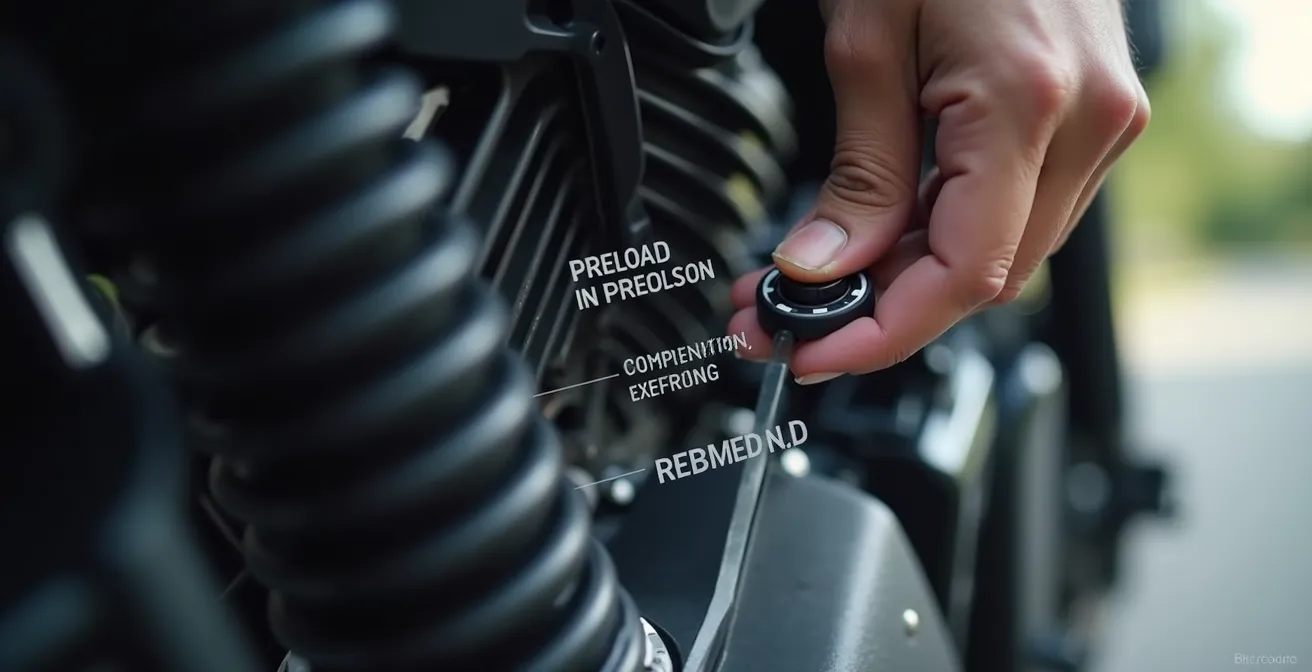

Si le cadre est le squelette, les suspensions sont le système musculaire de la moto. Elles gèrent les transferts de masse, absorbent les imperfections de la route et maintiennent le contact des pneus avec le sol. Un châssis exceptionnel avec des suspensions mal réglées est aussi inefficace qu’un athlète de haut niveau sans tonus musculaire. Le réglage des suspensions n’est pas une science occulte réservée aux pilotes professionnels ; c’est un dialogue fondamental que vous devez apprendre à avoir avec votre machine. Les trois paramètres clés sont la précontrainte, la compression et la détente (ou rebond).

La précontrainte (ou précharge) ajuste l’assiette de la moto à votre poids. C’est le point de départ de tout bon réglage, car il garantit que les suspensions travaillent dans leur plage de fonctionnement optimale. Ensuite, la compression contrôle la vitesse à laquelle la suspension s’enfonce lorsqu’elle rencontre une bosse ou lors d’un freinage. Une compression trop ferme rendra la moto inconfortable et nerveuse, tandis qu’une compression trop souple entraînera une plongée excessive. Enfin, la détente gère la vitesse à laquelle la suspension revient à sa position initiale. Une détente trop rapide crée un effet « yoyo » déstabilisant, tandis qu’une détente trop lente « fige » la suspension et l’empêche de se préparer pour le choc suivant.

L’illustration ci-dessous vous aide à visualiser l’emplacement de ces réglages et leur impact sur le comportement de la suspension.

Comme le montre ce schéma, chaque ajustement a une influence directe sur la dynamique de la moto. Il est crucial de ne modifier qu’un seul paramètre à la fois et de tester le résultat sur un parcours que vous connaissez bien. Un spécialiste en suspensions le rappelle : « Il est crucial de ne jamais compenser un problème de géométrie par un réglage hydraulique, car cela mène à des sensations désagréables et potentiellement dangereuses. » Votre objectif est de trouver un équilibre qui offre à la fois confort, contrôle et un retour d’information clair de la part des pneus.

Votre plan d’action pour des suspensions optimisées

- Ajuster la précontrainte : C’est la première étape. Adaptez la suspension au poids du pilote (avec équipement) pour définir la bonne hauteur de travail de la moto.

- Régler la compression : Contrôlez la vitesse à laquelle la suspension s’enfonce. Visez un compromis entre l’absorption des chocs et le contrôle des transferts de masse au freinage.

- Modifier la détente : Gérez la vitesse de retour de la suspension. Un bon réglage évite que la moto ne rebondisse ou ne reste tassée sur une succession de bosses.

Vous avez un châssis en or mais des pneus en bois : l’erreur qui ruine tout

Les pneus sont les uniques points de contact entre votre moto et la route, une surface à peine plus grande qu’une carte de crédit pour chaque roue. Ils sont les terminaisons nerveuses du châssis. Ignorer leur importance, c’est comme essayer d’écouter une conversation complexe avec des bouchons d’oreilles. Un expert en pneumatiques le formule parfaitement : « Le pneu est le premier amortisseur de la moto : sa carcasse filtre ou amplifie les informations de la route bien avant les suspensions. » La structure même du pneu, sa pression et son profil influencent radicalement le message qui remonte jusqu’à vous via le guidon et les repose-pieds.

Le profil du pneu, par exemple, a un impact direct sur la vivacité de la moto. Des tests comparatifs ont montré que les pneus à profil en ‘V’ améliorent la réactivité de 15% par rapport aux profils plus ronds en ‘U’. Un profil pointu facilite une mise sur l’angle rapide et incisive, idéale pour une conduite sportive, tandis qu’un profil rond offrira plus de stabilité en ligne droite et une sensation plus progressive en virage. Le choix dépend donc de votre style de pilotage et du type de « dialogue » que vous souhaitez établir avec votre machine.

Voici une vue macroscopique d’un pneu en contact avec la route, illustrant l’importance cruciale de cette petite surface d’adhérence.

Au-delà du profil, la pression de gonflage est un réglage fondamental, souvent négligé. Une pression incorrecte ne dégrade pas seulement l’adhérence ; elle fausse complètement le retour d’information. Un pneu sous-gonflé rendra la direction lourde et imprécise, tandis qu’un pneu sur-gonflé réduira la surface de contact et transmettra sèchement chaque imperfection, rendant la moto nerveuse. Apprendre à « lire » ses pneus, c’est savoir interpréter la montée en température à travers les vibrations, sentir le travail de la carcasse et choisir le bon composé pour les bonnes conditions. C’est le premier et le plus important des réglages.

Ma moto est « vivante » ou juste dangereuse ? La frontière entre réactivité et instabilité

Une moto qui communique est une moto qui bouge. Cependant, il existe une frontière ténue entre un châssis « vivant » qui transmet des informations utiles et une machine instable qui devient dangereuse. Les phénomènes les plus connus sont le guidonnage et le louvoiement. Il est crucial d’apprendre à les différencier. Le louvoiement est une oscillation lente et de grande amplitude de l’ensemble de la moto, souvent déclenchée à haute vitesse. Le guidonnage (ou « shimmy ») est une oscillation rapide et violente du guidon, beaucoup plus effrayante et potentiellement dangereuse.

La clé est de comprendre le message derrière le mouvement. Comme l’explique un ingénieur spécialisé : « Un léger guidonnage à l’accélération est une preuve de puissance et de léger allègement, tandis qu’un shimmy à la décélération signale un problème mécanique nécessitant une attention immédiate. » Le premier cas est souvent le signe d’une géométrie agressive et d’un train avant léger, une caractéristique de nombreuses sportives. Le second peut indiquer un pneu usé, un roulement de direction défectueux ou des suspensions mal réglées.

Le facteur humain joue également un rôle prépondérant dans l’amplification de ces phénomènes. Se crisper sur le guidon est le pire réflexe à avoir, car cela bloque les micro-mouvements naturels du châssis et peut transformer une légère oscillation en un guidonnage violent. Une enquête récente a révélé que plus de 60% des pilotes interrogés déclarent que la crispation augmente leur perception d’instabilité lors d’oscillations légères. Apprendre à rester souple et à laisser la moto « vivre » est une compétence essentielle. L’installation d’un amortisseur de direction peut aider à calmer un train avant trop vif, mais il ne doit jamais servir à masquer un problème mécanique sous-jacent.

Jantes en carbone : le rêve inaccessible qui ne vous servirait à rien sur route

Dans la quête de la partie-cycle parfaite, les jantes en fibre de carbone représentent une sorte de Saint Graal technologique. Leur principal avantage est une réduction drastique du poids, non seulement du poids total de la moto, mais surtout du poids non suspendu et de l’inertie gyroscopique. Une jante en carbone peut être de 30 à 50% plus légère qu’un modèle équivalent en aluminium. Cette légèreté a des conséquences spectaculaires sur le comportement de la moto.

La réduction de l’inertie gyroscopique est le bénéfice le plus significatif. L’effet gyroscopique est cette force qui stabilise la roue en rotation et la rend « résistante » au changement de direction. En allégeant les jantes, on diminue cet effet, ce qui permet des changements d’angle d’une rapidité et d’une facilité déconcertantes. Un spécialiste en matériaux composites décrit cette sensation comme une « maniabilité ultra-précise, presque télépathique ». De plus, des roues plus légères sont plus faciles à accélérer et à freiner, améliorant les performances globales.

Cependant, cette technologie développée pour la compétition a ses revers dans un usage routier. Le carbone, très rigide, transmet les chocs de manière beaucoup plus directe et sèche que l’aluminium. Sur une route parfaitement lisse comme un circuit, c’est un avantage. Sur une départementale dégradée, cela se traduit par une diminution notable du confort et une augmentation de la fatigue pour le pilote. La moto devient plus exigeante et moins tolérante aux imperfections. Le gain en agilité, bien que réel, est souvent imperceptible pour le commun des motards dans des conditions de circulation normales, alors que le coût exorbitant et la fragilité relative en cas de choc (un nid-de-poule violent peut fissurer une jante en carbone là où l’aluminium se serait simplement voilé) en font un choix peu rationnel pour un usage quotidien.

Maîtriser la « plongée » au freinage : le secret du pilotage d’un trail

La « plongée » au freinage, cet enfoncement de la fourche lors de la décélération, est souvent perçue comme un défaut, particulièrement sur les trails aux suspensions à grand débattement. Cependant, une approche plus technique du pilotage invite à voir ce phénomène non pas comme un problème, mais comme un outil. C’est le transfert de masse qui comprime la fourche, écrasant ainsi le pneu avant au sol et augmentant sa surface de contact, ce qui améliore potentiellement l’adhérence. Un expert en pilotage de trail affirme que « La plongée ne doit pas être vue comme un défaut mais comme un levier permettant d’améliorer le grip du pneu avant en entrée de virage. »

Le secret n’est donc pas d’éliminer la plongée, mais de la contrôler. Un transfert de masse trop brutal ou excessif peut déstabiliser la moto et saturer la suspension, mais un transfert progressif et maîtrisé est la clé d’un freinage efficace sur l’angle. Plusieurs techniques permettent d’y parvenir :

- Utiliser le frein arrière en premier : Une légère pression sur le frein arrière juste avant d’actionner le levier avant permet de « tasser » l’arrière de la moto. Cela stabilise la machine et amorce le transfert de masse de manière plus douce, limitant la brutalité de la plongée de la fourche.

- Ajuster l’hydraulique : Augmenter légèrement le freinage en compression de la fourche peut ralentir la vitesse de la plongée sans pour autant la bloquer. De même, un réglage correct de la détente est crucial pour éviter que la fourche ne remonte trop vite au relâchement des freins, ce qui déstabiliserait la moto en entrée de courbe.

- Jouer avec la précontrainte : Augmenter la précontrainte de la fourche peut réduire l’amplitude de la plongée, mais attention à ne pas trop en mettre au risque de perdre en sensibilité sur les petits chocs et de nuire à l’adhérence.

En combinant ces ajustements techniques et ces techniques de pilotage, le pilote de trail peut transformer une caractéristique inhérente à sa machine en un véritable atout, gagnant en précision et en sécurité lors des phases de freinage, même sur des revêtements incertains.

Le secret des « masses non suspendues » : pourquoi votre fourche inversée rend votre moto plus confortable

Le concept de « masses non suspendues » est l’un des secrets les mieux gardés d’une partie-cycle efficace. Il désigne tous les éléments de la moto qui ne sont pas supportés par les suspensions : les roues, les pneus, les disques de frein, les étriers et la partie inférieure de la fourche ou du bras oscillant. L’objectif de tout ingénieur est de réduire ce poids au maximum. Pourquoi ? Parce qu’une masse non suspendue légère permet à la roue de suivre les ondulations de la route avec beaucoup plus de rapidité et de précision. Cela améliore considérablement le contact pneu-sol, ce qui se traduit par plus d’adhérence, un meilleur confort et un retour d’information plus fin.

C’est ici que la fourche inversée démontre sa supériorité sur la fourche traditionnelle. Dans une fourche conventionnelle, les lourds tubes plongeurs (la partie qui coulisse) sont en bas, faisant partie des masses non suspendues. Dans une fourche inversée, la conception est, comme son nom l’indique, inversée : les tubes plongeurs, plus légers, sont en bas, tandis que les fourreaux, plus lourds et plus rigides, sont solidaires des tés de fourche en haut. Cette architecture allège significativement les masses non suspendues. Des mesures dynamiques récentes estiment que cette configuration peut améliorer la précision de la trajectoire de près de 20%.

La rigidité est l’autre avantage majeur. Le serrage des fourreaux dans les tés de fourche se fait sur leur plus grand diamètre, ce qui augmente considérablement la rigidité de l’ensemble du train avant. Cette rigidité accrue est cruciale lors des freinages appuyés, où elle empêche la fourche de se tordre, garantissant ainsi une meilleure précision. Un spécialiste des suspensions note que « La rigidité accrue du té de fourche d’une fourche inversée améliore nettement le retour d’information au pilote, primordial pour la précision au freinage. » Loin d’être un simple argument marketing, la fourche inversée est donc une avancée technique qui contribue directement à la qualité du dialogue entre la route et le pilote.

À retenir

- Le châssis n’est pas une structure inerte mais un système de communication qui utilise la flexion et les vibrations pour informer le pilote.

- Les pneus et les suspensions sont les traducteurs de ce langage ; des réglages et un choix appropriés sont cruciaux pour une conversation claire.

- Le corps du pilote est un composant actif du châssis, agissant comme un amortisseur dynamique et un interpréteur final des sensations.

Votre corps est le premier réglage de votre moto : maîtrisez votre position

Nous avons analysé en détail les composants mécaniques du châssis, mais nous avons omis le plus complexe et le plus adaptable de tous : le pilote. Votre corps n’est pas un simple passager posé sur la moto ; il est un élément dynamique intégral de la partie-cycle. Votre poids, votre souplesse et votre position influencent en temps réel le comportement de la machine, bien plus qu’un clic de réglage de suspension. Comme le souligne l’expert en sécurité moto Fabien Lecoutre, « Le changement constant de position permet d’influencer le transfert de masse et d’améliorer la maniabilité et la sécurité. »

Adopter une posture souple, avec les genoux fléchis contre le réservoir et les bras détendus, permet à votre corps de fonctionner comme un amortisseur supplémentaire, filtrant les petites irrégularités et laissant les suspensions faire leur travail sur les chocs plus importants. Se crisper sur le guidon, au contraire, transmet la moindre tension à la direction et perturbe la stabilité naturelle de la moto.

Plus subtilement, votre corps est aussi un récepteur sensoriel. La « triangulation sensorielle » consiste à utiliser vos trois points de contact principaux – les mains, les fesses et les pieds – pour « écouter » la moto. Le guidon informe sur le travail du pneu avant, la selle transmet les mouvements du cadre et les repose-pieds sont étonnamment riches en informations sur le grip du pneu arrière. Un pilote expérimenté témoigne : « En écoutant les vibrations transmises par les repose-pieds, j’ai pu ajuster ma conduite pour mieux sentir le grip du pneu arrière. » Développer cette sensibilité transforme le pilotage. Chaque information captée permet d’anticiper une glisse, d’ajuster une pression ou de modifier une trajectoire bien avant que la situation ne devienne critique.

En appliquant ces principes de lecture et d’écoute active à chaque sortie, vous cesserez de simplement conduire votre moto pour commencer un dialogue passionnant avec elle. C’est l’étape ultime pour transformer votre expérience et atteindre une maîtrise plus fine et plus sécurisante.